Cela a été dit dans l’entretien, le caca, « cacadeau », est un objet primordial de l’enfance, tant pour la mère que pour l’enfant. Or, au Japon, ce rapport entre enfant, caca et mère, se joue dans un réseau de conventions peut-être plus complexe qu’ailleurs. L’organisation sociale et familiale japonaise y est pour beaucoup.

Alors que d’aucun pourrait penser que le Japon dominé par le patriarcat — un patriarcat traditionaliste, de surcroît — ce n’est qu’une surface. Encore une fois, le jeu des apparences et de la dichotomie entre 本音honnevéritables sentiments et 建前tatemaefaçade parvient à nous masquer ce qu’il ne veut pas nous montrer. Et pourtant, selon des modalités plus ou moins subtiles, le Japon est traditionnellement une société matriarcale. Dans la cellule primaire de la société qu’est la famille, c’est même un matriarcat indisputé qui règne, parfois sévèrement.

Hiérarchie ancestrale

{ Respecter la hiérarchie est aussi naturel aux Japonais que de respirer. } *Le Chrysanthème et le sabre, Ruth Benedict, traduit de l’américain par Lise Mécréant, éditions Picquier, 1987, p. 52

C’est ainsi que Ruth Benedict, anthropologue américaine, célèbre entre autres pour son étude de la culture japonaise, résume la démonstration qu’elle tente de faire dans un chapitre intitulé « À chacun sa place ». Pour son lecteur, supposément américain et abreuvé d’idéaux de liberté et de réussite individuelle, il vaut en effet mieux enfoncer le clou, car le concept est sûrement difficile à appréhender. Les Japonais ont fondé leurs relations en société sur le respect absolu d’une hiérarchie strictement établie. C’est, en tous les cas, l’impression qu’ils souhaitent donner. Encore une fois, il s’agit de masquer le 本音honne au profit du 建前tatemae. Ruth Benedict le souligne bien en poursuivant :

{ Tout Japonais […] apprend qu’on accorde tout son respect à ceux qui occupent une place supérieure dans la hiérarchie, qu’il s’agisse ou non de ceux qui dominent vraiment le groupe. Même quand un mari est dominé par sa femme ou quand un frère aîné l’est par un frère plus jeune, ils n’en reçoivent pas moins les marques de respect qui leur sont dues. […] La façade ne se modifie pas en fonction des phénomènes de domination. Elle demeure inviolable. } *Ibid., p. 59-60.

Tout est donc fait pour préserver la « façade », comme elle le dit si bien, et ce, même au sein d’une famille. Le Japon joue depuis longtemps au jeu de la préservation des apparences dans les ménages. La pratique ancienne du 婿養子 mukoyoushi « adoption d’un gendre » en est un des exemples : elle consiste pour une famille n’ayant pas d’héritier à « adopter » un mari pour leur fille, mais en lui demandant de renoncer à son propre patronyme. La fille de la famille reste donc seule véritable héritière de la maison paternelle, et peut continuer de faire perdurer son nom sans qu’il ne « tombe en quenouille » comme dit l’ancienne expression française — révélatrice par ailleurs . La pratique du 婿養子mukoyoushi étant encore largement répandue, il en résulte aujourd’hui que les femmes japonaises n’arrivent sans doute pas dans un mariage avec la sensation d’un renoncement quelconque. Les conventions sociales lui dicteront peut-être de marcher derrière son mari ou de se soumettre (prétendument ?) à ses décisions, mais elle sait, consciemment ou non, qu’elle conserve une place de pouvoir.

{ Aucune influence quelle qu’elle soit n’a réussi à effacer les traces du matriarcat originel, malgré un système patriarcal rigoureux tel que l’avait dicté Confucius. } *« Familles japonaises », Eriko Thibierge-Nasu, La revue lacanienne, vol. 19, no. 1, 2018, pp. 142-148.

Explique ma mère (dont on notera qu’elle n’a elle-même pas renoncé à son nom de jeune fille), qui voit donc dans le 婿養子 l’exemple même de « l’aspect hybride du discours social japonais » pris, si l’on peut dire, entre un 建前tatemaefaçade patriarcal et un 本音honnevéritables sentiments matriarcal.

Devoirs, obligations et caca

Dans ces conditions, il n’est donc pas surprenant qu’au sein de la famille, la mère occupe une place primordiale. Et, si au père, chef de famille, on doit des marques de respects codifiées, à la mère, on doit sa vie entière. Le poids de cette dette n’est pas pris à la légère au Japon, tout comme le poids d’une dette en général, aussi infime semble-t-elle. Ruth Benedict fait longuement part de la difficulté que l’on peut avoir à traduire le mot 恩on, « obligations » en japonais, qui à la fois recouvre et ne recouvre pas des notions telles que « le devoir », « la loyauté », « la bonté » ou « l’amour ». Elle finit par tenter cette définition : « dans tous ses usages, le on est un poids, une dette, un fardeau, que chacun s’efforce de porter du mieux qu’il peut ». Or le premier 恩on que les Japonais portent est justement un 恩on familial.

{ Un fils qui tient profondément à sa mère peut parler de ne pas oublier le on qu’il a reçu d’elle [. Néanmoins, le terme] ne fera pas référence à son amour, mais plutôt à tout ce que sa mère a pu faire pour lui lorsqu’il était bébé, ses sacrifices lorsqu’il était enfant, et tout ce qu’elle a fait pour servir ses intérêts en tant qu’homme. Tout cela il lui doit, du simple fait qu’elle existe. } *Ruth Benedict, op. cit., p. 100

C’est dire le poids de cette dette ! Non seulement elle est imposée d’office, mais elle ne se paye pas si simplement. C’est donc sans surprise qu’on pourra constater — j’y reviendrai — qu’elle pèse incroyablement lourd sur les enfants japonais. Il existe normalement nombre de pratiques codifiées dans les mœurs japonaises qui permettent de répondre à autant de « degré » du 恩. Un très grand nombre d’entre elles impliquent d’offrir un cadeau à la personne envers laquelle on a contracté une dette — c’est un des éléments d’explication de l’importance du お土産omiyagecadeau ou souvenir au Japon. Le お土産 y est une sorte de monnaie d’échange de la dette et un des piliers du maintien de la paix sociale. Or — et ce n’est peut-être pas un hasard —, comme ça a été évoqué dans l’entretien avec ma mère, le rapport d’un enfant à une mère est basé sur la notion de cadeau. Ou plus exactement, sur le schéma d’une demande (consciente ou inconsciente) à laquelle il faut répondre. L’enfant pourra pleurer parce qu’il a faim et sa mère lui donnera le sein. La mère appellera de ses vœux une reconnaissance de son bébé et celui-ci répondra par exemple en souriant ou en gazouillant à son approche. À l’intérieur de cette relation, le caca occupe bien sûr une place de choix.

{ le caca c’est le premier objet cadeau. « Cacadeau ». C’est un objet prisé dans le monde infantile. C’est même l’objet par excellence de l’enfance. } *cf. entretien avec Eriko Thibierge-Nasu

Si le sein était, de la part du bébé, une demande faite à sa mère, le caca est une réponse. Un parent, de fait, « attend » beaucoup le caca de son enfant, et on en fait toujours grand cas, d’une façon ou d’une autre. Un bébé ayant immédiatement besoin d’autrui pour survivre, ce rapport demande/réponse s’instaure naturellement entre l’enfant et sa mère. Il est néanmoins quelque peu tragique dans le cas de l’enfant japonais, pour qui ce rapport va immédiatement s’alourdir et devenir non plus simple demande, mais exigence. Car, en plus du on qui lie l’enfant à sa mère, la langue japonaise impose un rapport direct entre obligation et caca.

Comme on l’a dit うんこunko est l’équivalent du français « caca », tandis que くそkuso veut dire « merde », et 大便daiben veut dire « excrément ». Or ce dernier, 大便daiben, est composé des caractères 大grand et 便 qui cumule deux sens : celui de « l’excrément » et celui de « l’aisance », mais au sens de quelque chose de tourné vers le service, vers le rapport à l’autre. Quelque chose qui va induire une aisance pour l’autre. Le fait qu’on le retrouve dans des mots tels que 便利benripratique, utile ou 便宜bengicommodité, avantage rendra peut-être ce sens plus clair. Contrairement au sous-entendu de l’expression française « lieu d’aisance », c’est-à-dire « lieu où l’on peut être à son aise », l’aisance liée au caca en japonais n’a rien à avoir avec celui qui le produit. Le verbe 便じるbenjiru qui compte donc 便excrément à sa racine, signifie d’ailleurs « satisfaire, répondre aux exigences ». Le caca est donc avant tout tourné vers les exigences d’autrui. Dès son premier souffle, en vertu du on et du caca, l’enfant japonais a donc déjà contracté une lourde obligation : celle de répondre aux exigences, et plus immédiatement aux exigences maternelles. Et celles des mères japonaises ne sont pas des moindres.

Collée à

Il faut mentionner avant toute chose le poids que les mères subissent elles-mêmes. Je me souviens de ma grand-mère qualifiant très sérieusement ma mère de « mère indigne » parce qu’elle ne cuisinait pas mes repas chaque jours. Ma tante, quant à elle, me racontait qu’elle était mal vue à la crèche parce qu’elle ne prenait pas le temps de remplir le « cahier de suivi » dans les moindres détails, y compris en y faisant des dessins de selles. Ces deux exemples, je les ai « captés » en ne faisant partie que d’une famille à moitié japonaise ; les mères « 100% japonaises » connaissent donc sans doute tout un tas d’autres situations que l’on n’imagine pas. Ceci explique peut-être en partie la force, voire la violence, avec laquelle elles investissent leur famille, résultant en des cas assez spécifiquement japonais de surinvestissement maternel et, en retour, d’épuisement de l’enfant. Ceux-ci sont si japonais qu’ils ont été nommés et théorisés par deux termes : d’un côté le 過労死karoushi, la mort par excès de travail, qui désigne aussi bien la surcharge de travail que l’on impose aux salarymen japonais que le poids des attentes des mères sur leurs enfants, et le 母子密着boshi mitchaku, l’osmose entre mère et enfant — 密着mitchaku, signifiant littéralement « le fait de coller à ».

Cette tendance à « coller à », Muriel Jolivet l’explique dans Homo Japonicus, par la disparition parallèle du mari. De fait, la grande majorité des hommes japonais sont ou tentent de devenir des 会社員kaisha’inemployés d’entreprise et donc d’entrer dans des entreprises réputées épuisantes. S’il est salary man, un mari sera donc communément retenu tard, voire envoyé régulièrement en voyages d’affaires. Il n’est par ailleurs pas rare qu’une famille ne suive pas un mari lors d’une mutation, et que ce dernier se retrouve donc d’autant plus éloigné du noyau familial — et pas nécessairement malheureux de l’être.

{ Toyoda Masayoshi démontre […] le mécanisme de transfert qui conduit les mères à compenser l’absence des pères par un surinvestissement dans les soins aux enfants, et à reporter sur eux toutes leurs attentes, sur leurs fils en particulier. S’il définit les pères comme étant « intoxiqués de travail », il désigne les mères comme étant « intoxiquées d’enfant ». […]

[S’ensuite le] déplacement du couple parental vers un autre « petit couple », produit de l’osmose entre la mère et le fils (boshi mitchaku), d’où le père est exclu. } *Homo Japonicus, Muriel Jolivet, Éditions Philippe Picquier, 2002, Paris, pp. 44 et 50

L’absence du père, néanmoins, n’est souvent pas que géographique et se fait parfois sentir même lorsque celui-ci est physiquement présent, tant les choses qui relèvent des enfants sont fermement tenues par les mères. Je raconterai pour mieux illustrer ce propos les observations que j’aie pu faire d’une famille que, par souci d’anonymat, j’appellerai la famille Tanaka.

M. Tanaka est écrivain, et Mme Tanaka, femme au foyer, parlant très bien l’anglais. Ils ont deux enfants : un fils aîné au lycée, Shoichi, et une fille, Tomoko, de 2 ou 3 ans sa cadette. Shoichi, leur cause beaucoup de souci car, quoique brillant à l’école, est très introverti, et adopte des comportements étranges qui désemparent beaucoup sa mère. Non seulement il n’a pas d’amis et ne sort donc quasiment jamais de la maison, mais il ne s’entend pas non plus très bien avec sa famille. Il a, par exemple, décidé d’arrêter de leur parler pendant plus d’un an. Aujourd’hui encore, il ne parle de temps en temps qu’à sa mère, mais jamais à son père ou à sa sœur. Lorsque je demandais à Mme Tanaka comment réagissait son mari face à cette situation, elle haussait simplement les épaules en disant que de toute façon, M. Tanaka ne parlait pas beaucoup.

Parallèlement, je donnais régulièrement des cours de soutien à la fille de Mme Tanaka, Tomoko, et il m’arrivait de lui demander si elle avait fait des activités en famille ou ce que faisaient son père ou son frère. La réponse était invariablement la même : Shoichi était enfermé à faire « on ne sait quoi » et « papa travaille ». M. Tanaka n’a d’ailleurs pasété évoqué une seule fois dans nos conversations, hors les moments où je demandais spécifiquement de ses nouvelles. Quoique physiquement présent à la maison, M. Tanaka se retrouve donc complètement absent. Sa voix, qu’il ne fait pas entendre souvent, ne compte pas. C’est ce que reconnait Mme Tanaka lorsqu’elle hausse les épaules, et ses enfants ne font finalement que se conformer à cette loi tacite de la maison. Cette dernière était d’ailleurs déjà en place avant leur naissance, d’où la facilité avec laquelle Mme Tanaka a pu s’enfermer avec son fils dans le 母子密着boshi michaku dont parle Muriel Jolivet. Mais comme Shoichi, à sa façon, oppose aujourd’hui une résistance, le 密着mitchaku de Mme Tanaka se déplace vers Tomoko.

Comme il m’arrivait de voir Mme Tanaka en dehors de chez elle ou de la présence de ses enfants, je me suis un temps étonnée du fait qu’elle me répondait très souvent qu’elle était occupée et ne pouvait pas sortir « parce que Tomoko a des examens demain » ou « parce que Shoichi est stressé ». Après l’avoir questionnée un peu, j’ai compris qu’elle n’était en fait pas littéralement « occupée » par ses enfants, qui travaillaient de leur côté. Néanmoins, elle se sentait obligée de rester à la maison, se mettant à leur disposition éventuelle mais surtout afin de ne pas les lâcher du regard. J’avais déjà par ailleurs remarqué que, lorsque je venais donner des cours de soutien à Tomoko, Mme Tanaka restait systématiquement à côté de nous, à portée de vue ou d’ouïe. Comme les cours étaient en anglais, cela se justifiait par le fait d’« aider » Tomoko si jamais elle avait trop de mal — ce qui avait logiquement pour conséquence d’inciter Tomoko à toujours se tourner vers sa mère pour un mot, plutôt que de chercher par elle-même. Pour moi, cela signifiait surtout que Mme Tanaka n’avait pas confiance dans les capacités de sa fille.

Sentinelles

Cette ingérence pesante dans les affaires qui devraient, en tout cas pour des yeux Occidentaux, échouer à la sphère scolaire — la sphère familiale ayant un autre rôle par ailleurs –, est chose tout à fait communément admise au Japon. Bien que le système japonais soit réputé efficace, et déjà très demandeur, les familles en rajoutent toujours une couche, en inscrivant leurs enfants à des cours particuliers ou (souvent, et) en se munissant de supports d’études. Le fameux うんこ漢字ドリルunko kanji drill, cher à mon cœur, fait partie de cette catégorie. Mais il a la qualité d’être conçu pour pouvoir être pratiqué seul. Dans les manuels destinés aux plus jeunes, pour l’apprentissage des ひらがなhiragana ou des カタカナkatakana, certains basent clairement leur argument de vente sur des intitulés du type « à faire à la maison avec maman » — une façon de rassurer l’acheteuse (c’est souvent maman) sur le contrôle qu’elle va pouvoir garder. Une mère pourra donc suivre de très près, si elle le souhaite, la première approche de l’écriture par son enfant. Si l’on repense au rapprochement entre 大便, les excréments, et le verbe 便じる, « répondre aux exigences », un cahier d’écriture sur le caca qui permette de pratiquer sous le regard d’une mère, remet une nouvelle fois le rapport corps, image (ou ici, regard) et écriture en perspective.

Toujours dans la famille Tanaka, le comportement de Shoichi met à mon sens assez bien en lumière la force du lien entre mère et langue. Dans ce que je vois comme une tentative d’échapper à « l’emprisonnement » du 密着mitchaku maternel, Shoichi s’est mis à ne plus s’adresser à personne dans sa famille. Aujourd’hui, la communication a repris un peu ; seulement avec sa mère, certes, mais aussi seulement en anglais. Ce passage à l’anglais n’a rien d’anodin puisqu’il atteste du besoin de passer sur le terrain d’une « langue neutre » c’est-à-dire qui ne porte pas la trace maternelle. Quoiqu’il s’adresse encore seulement à sa mère il tente de l’amener sur un terrain où elle a moins de prise. Par ailleurs, comme on l’a dit, M. Tanaka, très effacé, voire gommé par sa femme, ne constitue de toute façon pas une adresse solide pour Shoichi.

Mme Tanaka ne lui rend néanmoins pas la tache facile en lui barrant dès que possible la voie d’une émancipation, le maintenant comme prisonnier. Je me souviens par exemple de l’épisode d’une réussite scolaire notoire, qui appelait à une récompense (au Japon, souvent sous la forme d’argent ou de cadeau). Interrogé, le fils demande comme cadeau un portefeuille, pour remplacer le sien qui « fait trop enfant ». Ce à quoi sa mère répond que c’est un cadeau « trop sérieux » et qu’elle ne lui offrira pas. Elle s’empresse donc, sans doute inconsciemment, de fermer la voie à la tentative d’un premier pas vers une vie d’adulte, cristallisée dans ce portefeuille.

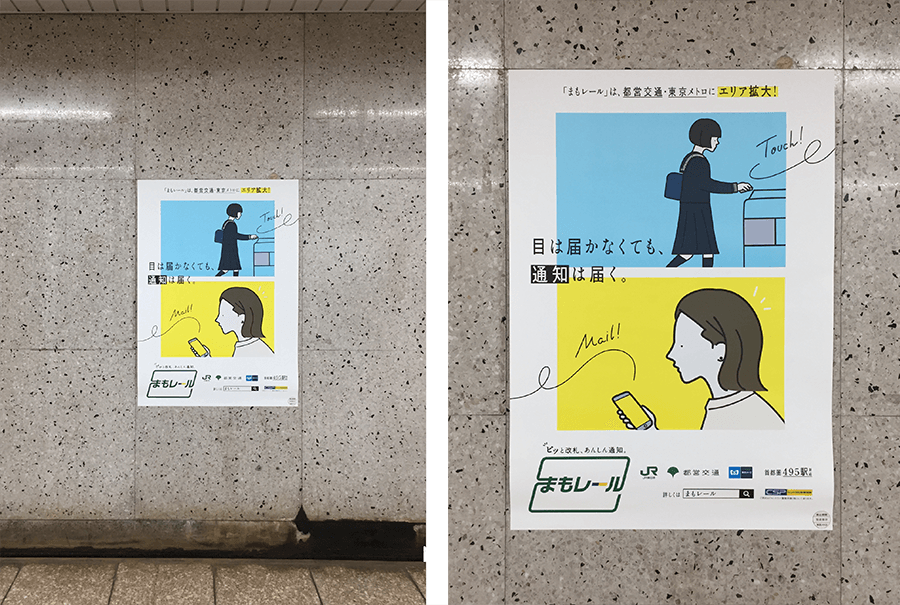

Cette surveillance des enfants par leur mère est telle, qu’elle fait parfois penser à celle de sentinelles perchées sur un mirador, qui permet à leur regard d’aller bien plus loin que la porte de la maison. Je me souviens avoir remarqué une publicité dans le métro qui vantait l’efficacité d’une application qui envoyait une notification à une mère au travail chaque fois que sa fille utilisait sa carte de métro. L’argument de vente contenait bien sûr le terme 安心anshinsérénité. Sous couvert de bienveillance, c’est pourtant une surveillance en bonne et due forme qui s’annonce !

Et arrivés à l’école, même combat pour les enfants : les parents trouvent le moyen — voire sont encouragés ! — à s’investir au maximum dans la vie scolaire de leurs enfants, afin d’y garder toujours un œil, coupant là aussi la voie à une possible « fuite ». Parallèlement, il est intéressant de noter à quel point le phénomène du refus de scolarité est répandu au Japon. Selon les recherches de Muriel Jolivet, au Japon plus qu’ailleurs, les enfants refusent d’aller à l’école, et sont souvent soutenus par leur parents. De nombreuses « écoles parallèles » ou semblables structures spécialisées ont vu le jour en conséquence. Car si certains enfants continuent de « se battre » pour sortir des filets maternels, d’autres se complaisent dans cette relation fusionnelle et infantilisante.

Il m’a été donné l’occasion de faire une petite présentation dans une « école parallèle », et ce fut très frappant à ce moment-là. La présentation se faisait via Zoom, car nous étions en plein confinement, et je ne voyais donc que passer quelques brefs aperçus des différents élèves (une quinzaine au total), pendant que la maîtresse parlait à toute vitesse et tentait difficilement de faire participer tout le monde. Et pour cause : à quelques exception près, peu étaient réellement attentifs, chahutant et gesticulant dans les bras ou les jupes de leurs mères, qui ne manquaient pas d’être juste à côté d’eux. Bien entendu, la période de confinement pose un contexte de rapprochement parents-enfants un peu particulier, mais le tout donnait néanmoins une impression singulière, de proximité physique fusionnelle, et de bienveillance absolue des mères qui ne voyaient pas l’utilité de réprimander leurs enfants pour leur manque d’attention. Face à cette situation, comment ne pas penser qu’échapper au système scolaire c’est échapper à la sortie de l’enfance ? Pour le plus grand bonheur des mères, visiblement, qui peuvent alors d’autant mieux préserver leur 密着mitchaku.

Somme toute, ne plus aller à l’école et « se coller » autant que possible, c’est une façon pour les enfants de répondre à ce on maternel si pesant et qui n’en finit jamais d’exister. L’insatiabilité des mères n’a pas la réputation au Japon de s’arrêter aux portes du mariage par exemple, où, en vertu du respect de la hiérarchie, une épouse devra toujours se soumettre à une belle-mère. En retour, l’épouse deviendra donc peut-être insatiable avec ses propres enfants ? Et le manège matriarcal continue de tourner, sans que mari et fils ne soient jamais appelés à monter.