Penser caca, très vite, c’est penser toilettes. Le Unko Museum (musée du caca) à Tokyo — qui ne brille pas par son originalité — fait tout de suite le lien, en demandant dès le premier moment à ses visiteurs de s’asseoir sur des toilettes colorées pour y trouver au fond une crotte assortie en plastique. Decorum, plaisir des yeux, et apparition de totem… dans toute son apparente futilité, cette activité reflète néanmoins assez bien les point-clés de la pensée des toilettes au Japon.

« Expérience toilettes »

Il y a quelques années, dans un restaurant à Tokyo, m’a été donné de vivre une expérience insolite. Ayant eu envie d’aller aux toilettes à un moment du repas, je me retrouvais au milieu d’une sorte de haie d’honneur de serveurs qui me guidait doucement vers elles — sur un chemin que je trouvais par ailleurs assez long. À l’intérieur, l’ambiance tamisée respirait la propreté ; mais c’est chose si naturelle au Japon que je ne m’étonnais pas avant de réellement pousser la porte des cabinets. Baignés dans une lumière pâle produite par la cuvette elle-même, ils m’accueillaient en levant lentement et automatiquement leur couvercle, et je m’avançais alors avec la sensation de pénétrer dans un lieu sacré. Au fond de la cuvette, une mousse me promettait des nuages de douceur tandis que le siège avait été pré-chauffé pour garantir le plus grand confort. Un léger bruit d’eau, déclenché malgré moi, me fit voyager jusqu’à une rivière. Passées quelques minutes, la chasse d’eau silencieuse fit tout disparaître avant même que j’eus le temps d’y penser et, alors que je m’éloignais, le couvercle redescendait lentement comme s’inclinant pour me dire au-revoir. Je ressortais de la pièce comme d’un autre monde, et restais longtemps marquée par cette « expérience toilettes » hors du commun. Ce n’est que plus tard que la lecture de L’éloge de l’ombre m’aida à réaliser combien ce moment avait son importance dans l’appréciation de ce qui constitue le raffinement « à la japonaise ».

{ Un pavillon de thé est un endroit plaisant, je le veux bien, mais des lieux d’aisance de style japonais, voilà qui est conçu véritablement pour la paix de l’esprit. Toujours à l’écart du bâtiment principal, ils sont disposés à l’abri d’un bosquet, d’où vous parvient une odeur de feuillage et de mousse ; après avoir, pour s’y rendre, suivi une galerie couverte, accroupi dans la pénombre, baigné dans la lumière douce des shoji et plongé dans ses rêveries, l’on éprouve, à contempler le spectacle du jardin qui s’étend sous la fenêtre, une émotion qu’il est impossible de décrire. […]

Aussi n’est-il pas impossible de prétendre que c’est dans la construction des lieux d’aisance que l’architecture japonaise atteint aux sommets du raffinement. }*L’éloge de l’ombre, Tanizaki Junichirô, Publications orientalistes de France, 1977, Paris, pp. 21-23.

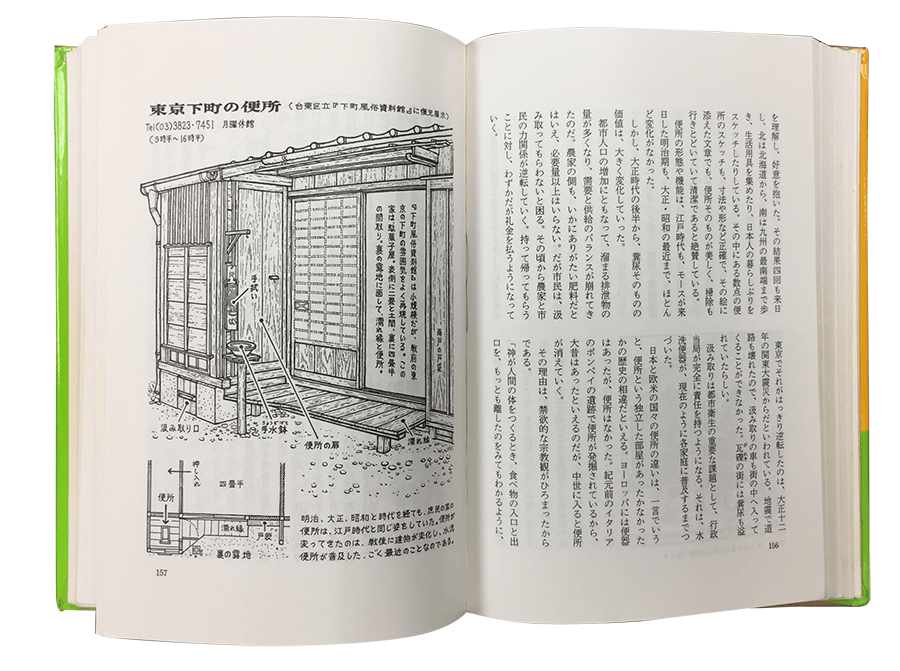

Ces mots, écrits en 1933, pourront sembler datés, mais force est de constater que, si la forme a changé, la sacralité du moment est restée la même. Il n’est en fait pas rare de voir encore cohabiter ici toilettes dites (ironiquement) « à la japonaise » (ce sont l’équivalent de nos toilettes « à la turque »), et washlets, appelés Western style ; peu importe le siège, pourvu que l’ambiance soit propice.

Cette ambiance, Tanizaki Junichiro nous la fait vivre à travers son jardin japonais, appelant tous nos sens à participer pour mieux « estomper [l’éventuel dégoût] dans un réseau de délicates associations d’images », mais un grand magasin tokyoïte saura aussi bien le faire, avec les moyens d’aujourd’hui. L’important c’est que l’expérience soit douce, propre et fonctionnelle, où que l’on soit. C’est pourquoi il est naturel de trouver des toilettes partout à travers le Japon, y compris dans les endroits les plus reculés : jamais, dans l’idée japonaise, le corps ne doit se trouver face à la torture de ne pouvoir se soulager. Il en résulte une douceur de vivre toute particulière, dont on ne comprend qu’après un temps qu’elle tient beaucoup à l’attention constante portée au confort du corps dans l’espace, virant parfois à l’obsession. À l’aube du Coronavirus, les Japonais sont par exemple soudainement devenus obsédés par l’idée d’amasser du papier toilette, résultant en une surprenante pénurie à travers le pays. Là où l’on aurait pu s’attendre à une ruée sur le riz, là où d’autres amassaient des pâtes, la première inquiétude du peuple japonais fut bien plutôt pour leur confort hygiénique.

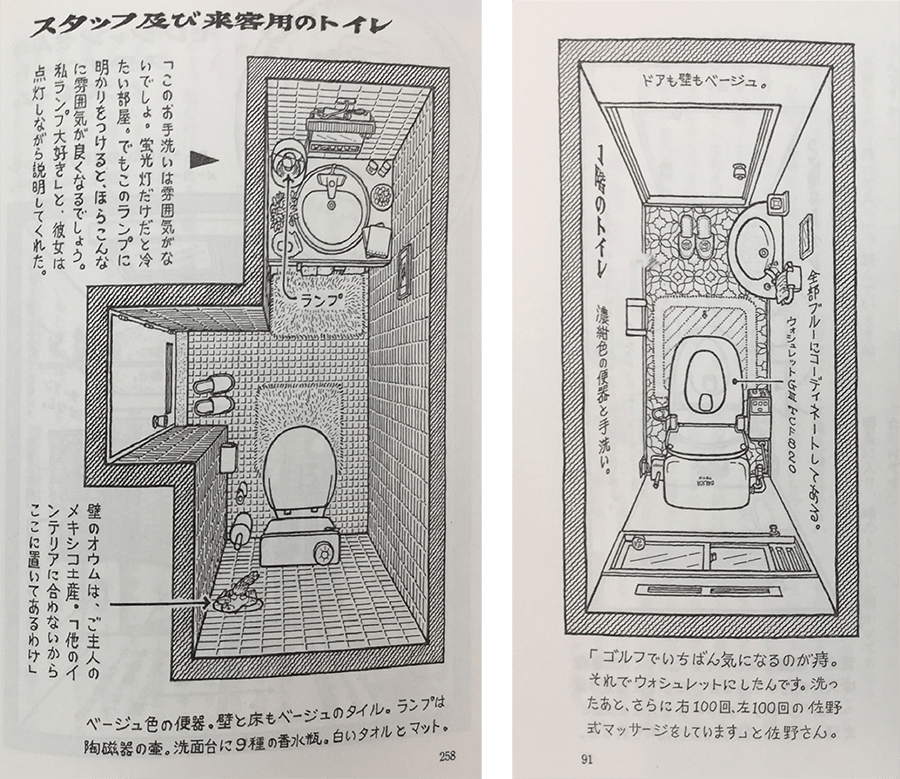

Ayant par ailleurs travaillé comme serveuse dans un restaurant, j’ai été surprise (voire j’ai un peu ricané) de constater le sérieux et l’exhaustivité avec lesquels on m’a expliqué « les toilettes ». Non pas pour savoir m’en servir, mais pour les mettre correctement en scène. Car il s’agit bien d’une sorte de mise en scène.

À l’image de l’expérience surréelle décrite plus haut, chaque client doit être cueilli par le rêve en entrant aux toilettes — avec plus ou moins de moyens. À la lumière de cette « primauté du corps », c’est une ambition qui n’a rien de ridicule. Aussi je cessai rapidement de ricaner et m’appliquai à apprendre le réglage exact de la lumière (tamisée, mais pas trop), comment bien astiquer le robinet pour ne laisser aucune trace d’eau, et surtout surtout comment bien plier le bout du papier toilette en forme de triangle — marque discrète mais cruciale du raffinement à la japonaise.

Un kami moderne ?

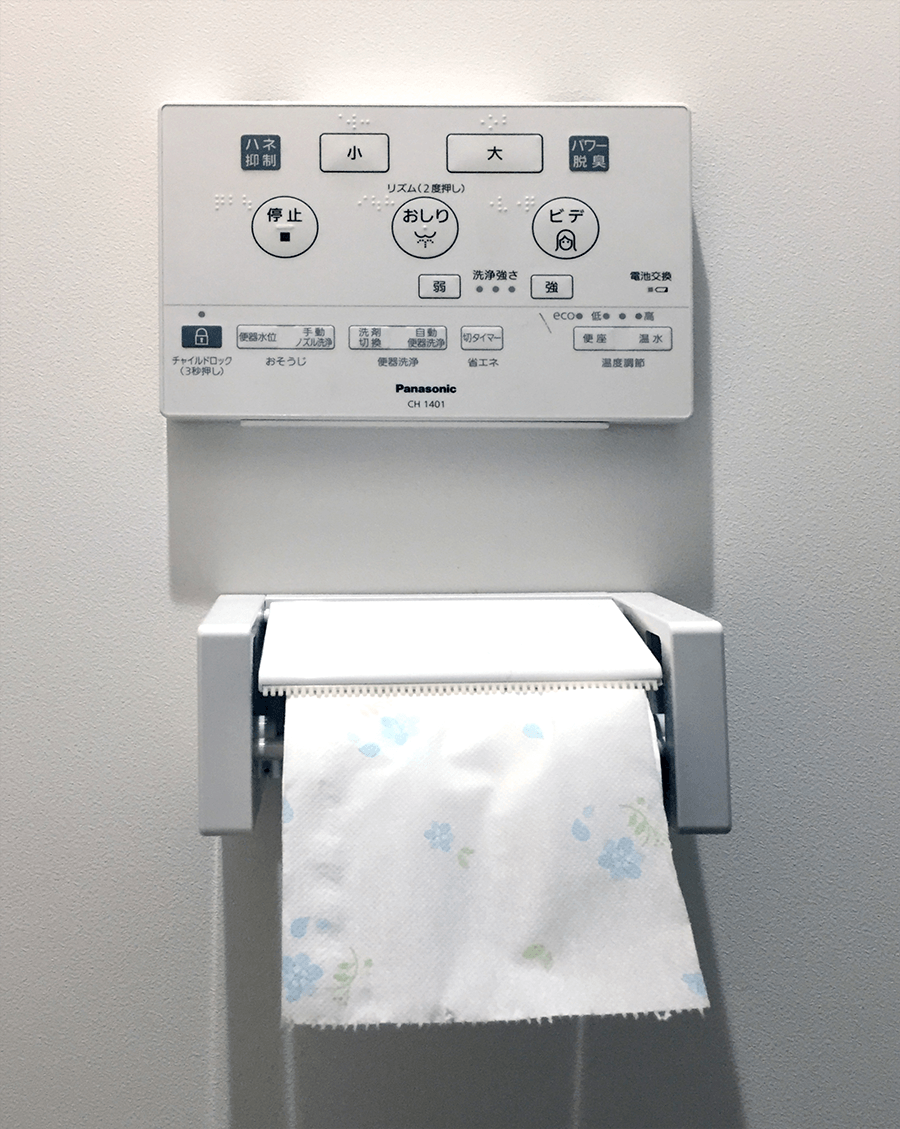

C’est via ce genre de panneau de commandes très complexe que l’on doit interagir avec les washlets. Cette complexité, qui peut paraître étrange pour de simples toilettes, s’explique par la variété de fonctions qu’elle propose, et qui sont nécessaires, aux yeux des japonais, au confort de l’utilisateur. D’abord, la fonction おしりoshirifesses, qui a fait couler tant d’encre : il s’agit d’un jet d’eau qui vient nettoyer la partie concernée. Ensuite, souvent redoublé d’un pictogramme de femme assise, la fonction ビデbidebidet, dont le nom directement emprunté au français sera suffisamment explicite. Tout de suite à côté de ces deux options phares, on trouvera en général un bouton marqué « STOP » en lettres capitales, utile pour les soudaines attaques de panique. à tout cela s’ajoute, dans les toilettes les plus perfectionnées, la fonction 音姫otohimeprincesse du son qui active automatiquement un léger bruit d’eau, censé couvrir les éventuels bruits de l’utilisateur. Enfin tout cela s’accompagne de sous-options raffinées telles que le réglage de la température de l’eau, de la force du jet, de la température du siège, du déclenchement automatique de la chasse d’eau, de l’épaisseur de la mousse, de la couleur de la lumière… la liste s’allonge avec le prix du modèle. Et comme il serait de l’ordre du profane que de communiquer ici par un autre biais que celui du langage, si le déclenchement de la chasse d’eau n’est pas automatique, il se fait bien sûr via deux boutons, l’un marqué 小 petit et l’autre 大grand. Inutile de décrire l’angoisse que peut ressentir un non-japonophone devant ce florilège de signes mystérieux, au moment où il veut tirer la chasse et où il a peur de déclencher une alarme. Il pousse donc un bouton un peu au hasard, s’en remettant à la clémence du dieu qu’il invoque pour répondre à sa demande. La démarche n’est pas si lointaine de celui qui irait accrocher à l’endroit dédié du temple une amulette sur laquelle il aura marqué une prière adresse aux 神kami.

Les 神kami sont les dieux, ou les esprits, de la religion shintô, religion primitive japonaise fondée sur l’animisme. S’ils étaient d’abord cantonnés à la nature, ils ont depuis investis des espaces plus variés, et peuvent s’incarner aujourd’hui dans toutes les choses qui nous entourent, des montagnes jusqu’aux plus petites pierres, en passant par des figurines ou des objets du quotidien. Tout ce dans quoi peut se lire la possibilité d’une âme, se voit doté d’une âme. Cette façon de faire vivre ce qui les entoure, on peut émettre l’hypothèse que les Japonais la tirent de leur écriture. Les idéogrammes qui leur servent à mettre en forme le réel sont en effet une forme d’incarnation, comme on l’a vu dans l’avant-propos. Ce « martelage » du sens qui appelle et rappelle le signe en l’écrivant, on le retrouve partout dans l’environnement Japonais, via une obsession du sous-titrage. Qu’il soit du japonais au romaji, du kanji aux alphabets phonétiques, de l’audio à l’écrit, ou de l’écrit au dessin, il y a constant redoublement. Les émissions de télévision japonaises par exemple, sont une sorte de feu d’artifice du langage : presque chaque parole énoncée (et les participants sont souvent volubiles) est sous-titrée à grand renfort de couleur et le moindre concept énoncé est en général traduit en dessin. Le tout à un rythme effréné, qui peut facilement effrayer le novice.

Ce même novice, qui pense trouver refuge dans une pause toilette pour rassembler ses esprits, n’est pas au bout de ses peines car le redoublement du langage n’épargne pas même les plus petits coins, et l’écrit domine donc aussi la communication avec les washlets.

Car si les 神 sont partout, on ne s’adresse pas à eux si facilement. Comme toute communication au Japon, a fortiori avec une entité supérieure, celle-ci est prise dans un réseau de rituels et de signes qu’il serait malvenu de contourner. Si la jouissance du corps est mise au premier plan par ce 神 des temps modernes, elle ne s’obtient donc que par la connaissance des codes. Il s’agit là d’un mode de fonctionnement absolument fondamental au Japon, culture quasi-symboliste qui se plait à cultiver ses spécificités et à les rendre difficile d’accès aux étrangers.

{ Les Japonais parlent japonais et vivent sur une île. Nul moyen, dans ces conditions, de gagner l’universalité dont se targuent les Occidentaux. Mais aussi bien, nulle envie — car ce serait perdre d’un coup d’un seul le sens de la différence méthodiquement élaboré au fil de l’histoire japonaise. }*La cour des miracles : ethnologie d’un laboratoire japonais, Sophie Houdart, CNRS éd., 2008, Paris, p. 118.

Remarque ainsi la chercheuse Sophie Houdart. « Différence » qui passe beaucoup par cette l’écriture, soigneusement hybridée entre le chinois, dont elle tire ses racines, et des emprunts variés à d’autres langues. Sophie Houdart poursuit d’ailleurs sur la spécificité japonaise en disant :

{ un Japon somme toute égal à lui-même en ce qu’[il] sait intégrer des éléments multiples qui jouent des différents registres de l’ici et de l’ailleurs, de la tradition et de la modernité }*Ibid. p. 118

Il est vrai que les emprunts faits à d’autres langues, par exemple, sont toujours « japonisés » grâce aux katakana, système cryptique pour les autres nations. Il en résulte un redoublement à l’intérieur même de la langue, où le néologisme japonais renvoie l’écho plus ou moins vivace de sa langue d’origine. De redoublement en redoublement, d’intégration en intégration, on comprend mieux d’où vient l’impression de « luxuriance » de la langue japonaise. Se plaisant à intégrer coquettement des morceaux pris de-ci, de-là, avec parfois une grande créativité, elle devient une chimère massive que l’on peine à apprivoiser. À partir de ce constat, et si l’on pense à la théorie de la Weltanschauung, on peut envisager à quel point le réel japonais est composé de fragments multiples. Rien d’étonnant, alors, au nombre toujours croissant de 神 ; ils sont aussi innombrables que les fragments du réel.

Réel montré, réel caché

Tanizaki Junichiro nous le disait, les toilettes japonaises sont faites pour « estomper [l’éventuel dégoût] dans un réseau de délicates associations d’images ». Il reconnaît donc qu’il s’agit d’une pure construction culturelle, conçue pour tenter « d’estomper » le réel, de recouvrir le naturel. Et l’on pourrait croire que le pari est tenu partout. Le Japon donne véritablement l’illusion que le total recouvrement est possible. J’y ai moi-même cru pendant des années. C’est à la force du 建前tatemae que l’on tente de tenir le réel à distance. Opposé à 本音honne (littéralement « bruit réel », 建前tatemae désigne la « façade », l’attitude à adopter en public. Par opposition, le 本音honne désigne les sentiments véritablement éprouvés. L’opposition de ces deux termes est considérée le cœur du fonctionnement de la société japonaise, et pour cause, elle régit tous les aspects de la vie. Du moment où l’on doit faire bonne figure là où l’on préférerait faire la grimace, jusque dans les toilettes. La fonction 音姫otohime, ce bruit d’eau qui se déclenche lorsque l’on est assis, en est un des exemples : elle sert à préserver les apparences, ne serait-ce que de façon symbolique. Elle est tournée vers l’extérieur, s’adressant à l’autre, celui qui regarde, ou en l’occurrence, qui écoute. On tente de lui faire oublier que, pendant ce temps, côté intérieur, la réalité se passe, loin du regard. C’est une attitude tout à fait comparable à celle du refoulement, expliqué par la psychanalyse, à savoir ce « processus de mise à l’écart des pulsions qui se voient refuser l’accès à la conscience. » Le Japon porte néanmoins cette « mise à l’écart » à un degré supérieur puisqu’il ne tente pas simplement d’enterrer la pulsion, « le plus grave » si l’on peut dire, mais le réel tout entier. Tout ce qui relèverait du 本音honne devrait être recouvert du 建前tatemae. Mais tout comme la chose refoulée ressurgit souvent là où on ne l’attendait pas, le 本音honne ne peut que refaire surface. Le caractère 本hon, qui peut signer « livre », « réel » ou « origine » entre d’ailleurs directement dans l’écriture du mot 日本nihon, « Japon ». Linguistiquement, il y a donc là presque un indice de la primauté du réel sur le reste, mais qu’il conviendra néanmoins de recouvrir, d’enrober, de dissimuler soigneusement. À l’image du kimonoet de ses innombrables couches qui viennent dissimuler le corps, du paquet japonais dont l’enrobage est souvent plus impressionnant que le contenu, ou même de la ville japonaise telle qu’elle est décrite par Roland Barthes.

{ le centre de nos villes [Occidentales] est toujours plein : lieu marqué, c’est en lui que se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation. […]

La ville dont je parle (Tokyo) présente ce paradoxe précieux : elle possède bien un centre, mais ce centre est vide. Toute la ville tourne autour d’un lieu à la fois interdit et indifférent, demeure masquée sous la verdure, défendue par des fossés d’eau, habitée par un empereur qu’on ne voit jamais, c’est-à-dire, à la lettre, par on ne sait qui. }* « Centre ville, centre vide », L’Empire des signes, Roland Barthes, Seuil, Paris, 1970.

Au centre, le vide du Palais Impérial, et autour, l’une des villes les plus densément peuplée du monde. Le désordre dense de l’urbanisme tokyoïte enrobe ce « trou » central. Dans chaque quartier de Tokyo, le même schéma se reproduit ensuite autour de la gare.

{ chaque quartier se ramasse dans le trou de sa gare, point d’affluence de ses emplois et de ses plaisirs. }* « La Gare », ibid.

Impossible pour nous de ne pas faire le lien entre ce « trou » central et les toilettes japonaises, enrobées de leur sophistication, traditionnelle ou moderne. Qu’y a-t-il au fond de plus dans les toilettes, qu’un vide central, que tout tente de faire oublier, mais qui reste fondamental ? Tout comme la gare est ce lieu qui ne cesse d’être rempli pour être aussitôt vidé, le plaisir, tu, des toilettes, c’est peut-être d’abord le vide.